Archéologie et travaux publics : nombreux points communs, quelques nuances 👷

[Focus] Un chantier archéologique ressemble-t-il à n'importe quel autre chantier ? D’extérieur peut-être. En effet, le décor est souvent le même et les outils sont parfois communs. Pourtant des détails diffèrent. Décryptage des similitudes et différences.

Une intervention encadrée

Les deux corps de métiers interviennent sur autorisation

Pour le secteur des travaux publics (TP), c’est par exemple un permis construire. En archéologie, une prescription de l’État encadre l’intervention en diagnostic comme en fouille.

Intervenir sans détruire

Les travaux de construction comme les opérations archéologiques sont souvent réalisés à des endroits équipés de réseaux et canalisations destinés à diverses fonctions (eau, électricité, gaz, communication, etc.), particulièrement les interventions concernant le sous-sol.

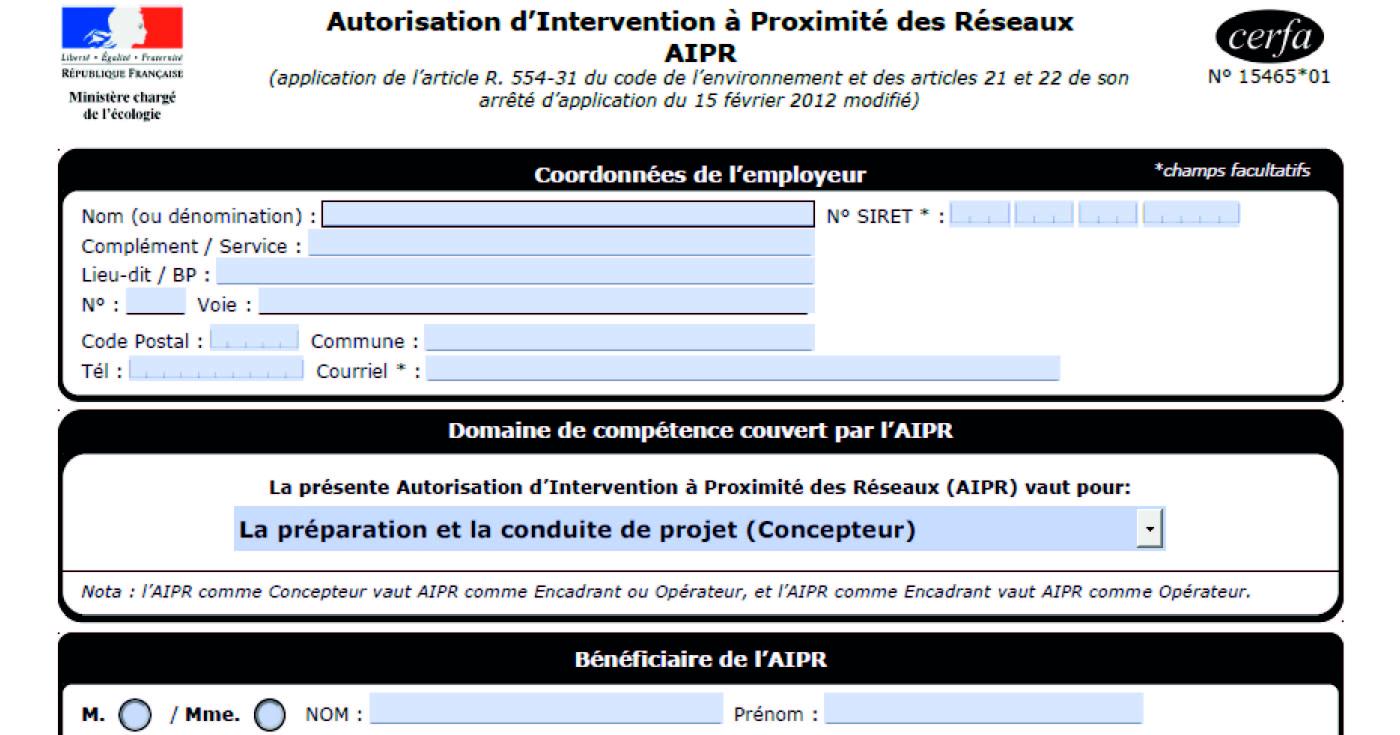

Dans les deux domaines, il faut donc intervenir en toute sécurité pour les équipes et sans risque de dégâts pour les infrastructures. En archéologie comme en TP, les agents concevant les projets et intervenant sur le terrain doivent obtenir l’Autorisation d’intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).

Toutes les personnes de notre service ont été formées et détiennent l'AIPR. L’objectif est de connaître les règles de sécurité de base (distance d’intervention des câblages, couleur des marquages au sol, etc.).

La présence de réseaux et canalisations

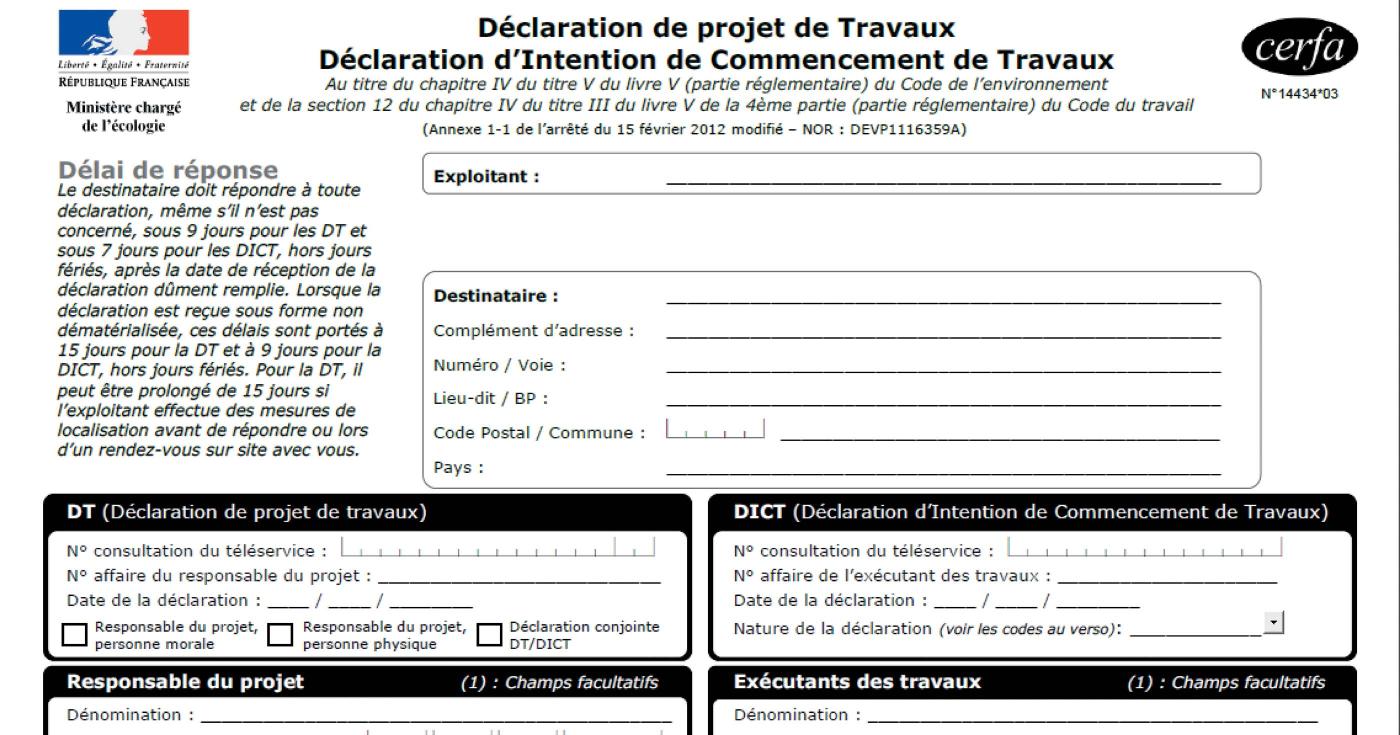

Dans ce contexte, plusieurs formulaires sont nécessaires lors de la réalisation de travaux comme de diagnostics et de fouilles archéologiques.

À la conception du projet d’intervention, une déclaration de projet de travaux (DT) est obligatoire. Cette démarche consiste à vérifier la présence ou non de réseaux et canalisations auprès des exploitants, c’est-à-dire les entreprises qui les gèrent, en leur précisant l’emprise prévue des travaux.

Les exploitants répondent à la DT en fournissant la liste de réseaux présents et un plan qui présente leur tracé théorique (plus ou moins précisément).

Les archéologues, comme les entreprises de TP, doivent intégrer ces données à leur projet afin de signaliser et maintenir le fonctionnement des réseaux et canalisations ou de prévoir leur interruption en sécurité.

Ensuite, c’est la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) qui est envoyée par la structure qui va commencer les travaux (archéologues ou TP). Elle confirme l’intervention imminente auprès des exploitants de réseaux. Ces derniers répondent à la DICT en mettant à jour le plan des réseaux et canalisations à prendre en compte sur le terrain et en proposant les protocoles pour que les travaux se déroulent sans incident.

Un look commun

Dans l’archéologie comme dans les TP, les vêtements sont assez similaires dans les deux métiers. On peut citer par exemple : les pantalons renforcés, les vêtements à haute visibilité (le fluo c’est efficace), les chaussures de sécurité et le (très reconnaissable) casque de chantier.

Ils constituent les équipements de protection individuelle (EPI) : ces derniers existent dans de très nombreux métiers présentant des risques et s’adapte aux missions de chacun.e. Pas étonnant alors que le style vestimentaire se ressemble pour les deux disciplines.

Des outils qui s’adaptent

Les engins de chantier

Ceux utilisés en archéologie appartiennent au domaine des travaux publics et n’ont pas été conçus pour l’archéologie : tombereau, bulldozer, tracteur, etc.

Cependant, en ce qui concerne la pelle mécanique, son utilisation en archéologie est adaptée aux besoins de notre spécialité. En effet, un même modèle de machine peut être utilisé pour creuser des tranchées d’archéologie comme celles de TP. La différence va être dans la précision demandée par l’archéologie.

Le godet lisse est préféré à celui "à dents" qui « arrache » la terre. Et lors du décapage, les archéologues ont besoin d’enlever des couches de terre relativement fines (quelques centimètres) et régulières pour obtenir un niveau de décapage le plus lisible possible. En TP, le chantier nécessite peu souvent autant de précision.

L’engin reste le même, la différence est dans l’expérience des conducteurs et conductrices qui sont souvent spécialisé.e.s dans l'utilisation de pelle mécanique en archéologie.

Les outils manuels

Les éléments communs sont nombreux : pelles, pioches, brouettes, etc.

Le seul outil qui soit utilisé uniquement par les archéologues est la truelle. Certes, elle est inspirée des truelles de maçonnerie. Cependant, elle présente des caractéristiques spécifiques : lame rigide et aiguisée, coude raccourci et extrémité pointue.

La base vie

Cette zone sert à la pause-café, aux réunions, aux repas, au vestiaire, aux sanitaires et parfois à des douches.

Elle peut être composée d’éléments mobiles (roulottes) ou fixes (des Algeco® par exemple).

Les types de bâtiments modulaires qui la composent sont identiques dans les deux corps de métiers que sont le TP et l’archéologie. Les choix sont faits en fonction de la durée du chantier, du nombre de personnes qui y travaillent et du budget.

Rencontre au sommet

Il arrive que les chantiers de travaux publics ou liés aux bâtiments cohabitent avec les opérations archéologiques. Dans ce cas, toutes les étapes de chaque spécialité doivent être organisées et coordonnées en amont. On parle alors de coactivité. Le terme est utilisé lorsque plusieurs corps de travaux et/ou des archéologues participent au même chantier.

Là encore la sécurité est primordiale. Et les règles de cohabitation doivent être scrupuleusement respectées : circulation des engins, signalisation des zones de travail, port des EPI (notamment les éléments de haute visibilité), etc. De quoi réaliser le chantier en toute sérénité.