Céramique antique et médiévale : une histoire de recette(s) 🏺

Une pincée d’argile, un bon coup de main, une petite touche décorative et assaisonnez selon vos goûts et le siècle dans lequel vous vivez !

Le saviez-vous ?

En archéologie, il existe différentes spécialités qui permettent d’étudier le mobilier et notamment les artéfacts fabriqués par les humains. La céramologie est l’une d’entre elle. C’est l’étude d'objets en terre cuite appelés céramiques qui sont souvent découvertes en morceaux, les tessons. Les céramiques font parties des matériaux les mieux conservés et les plus retrouvés sur les sites archéologiques.

Leur observation est importante et permet de renseigner les archéologues sur :

- les pratiques culturelles du passé (méthode de préparation des aliments, stockage des denrées, rites funéraires, etc.)

- le type d’occupation (habitation, espace artisanal, espace funéraire, etc.)

- la datation de l’occupation dans cette zone.

L’étude

Pour la période antique comme pour la période médiévale, l’étude du mobilier se décompose en plusieurs étapes :

- tri par pâte, formes et décor; remontage pour avoir les formes d’objets les plus complètes possibles

- identification des céramiques par comparaison de forme et de matériau entre les individus trouvés sur le terrain et les référentiels de céramique connus pour chaque période

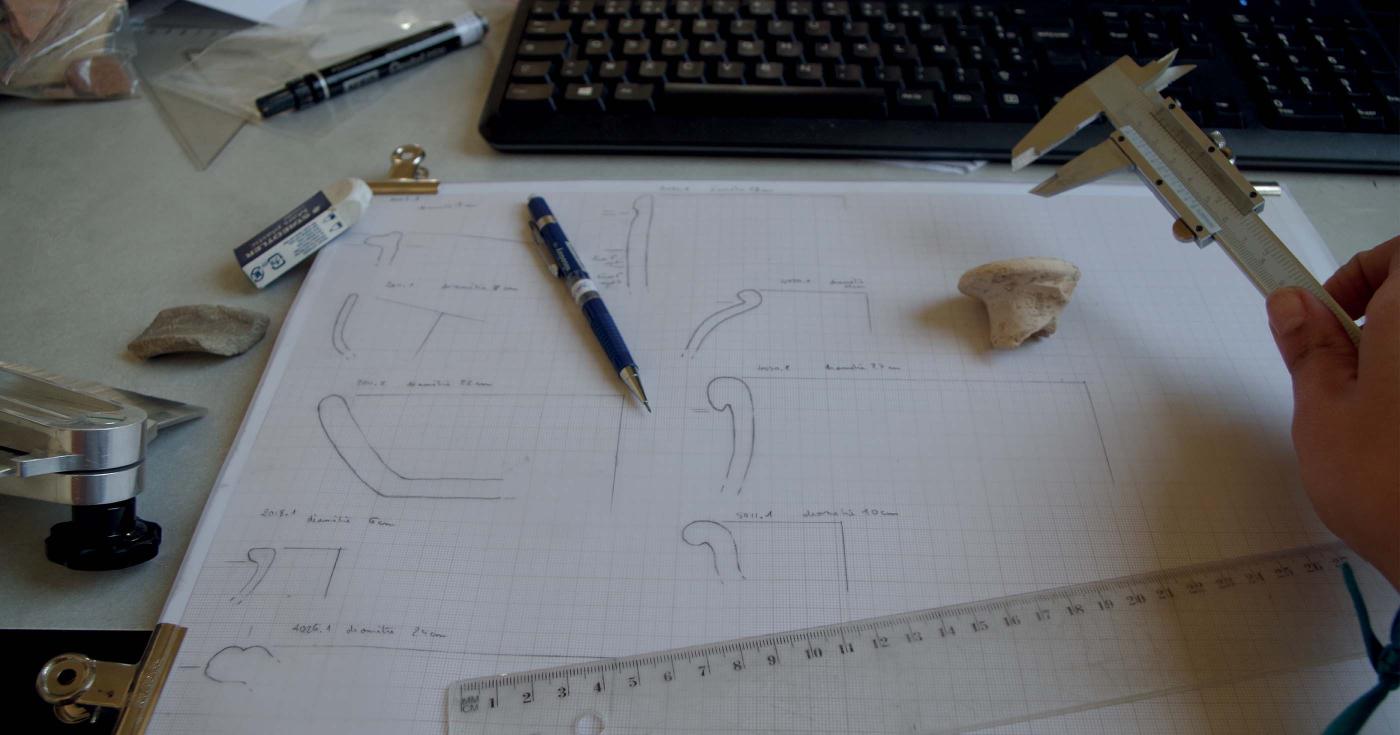

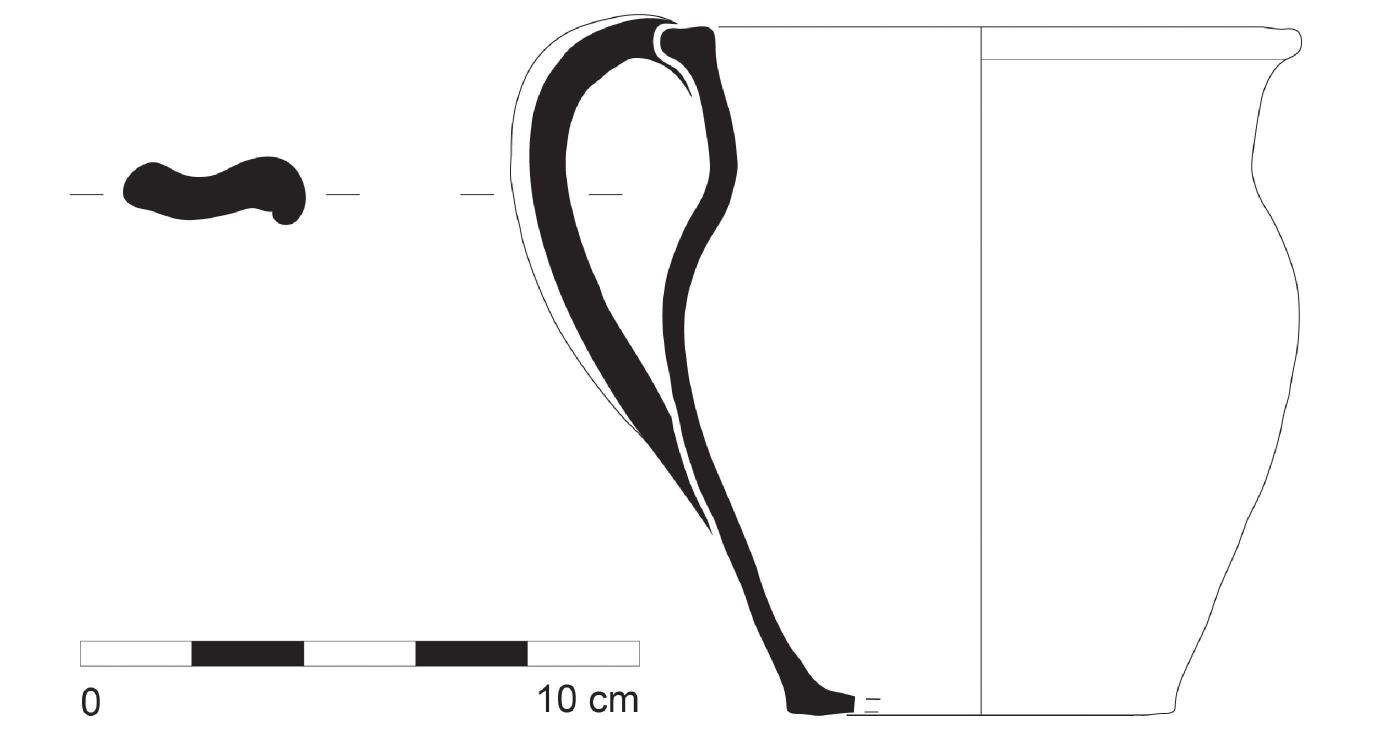

- dessin des formes à l’aide d’un conformateur pour le profil et d’un pied à coulisse pour l’épaisseur, puis reprise sur ordinateur avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur

- rédaction du rapport d’étude

En fonction de la quantité de tessons ramassés pendant les fouilles archéologiques, certaines études peuvent être plus longues que d’autres !

Une question de mode

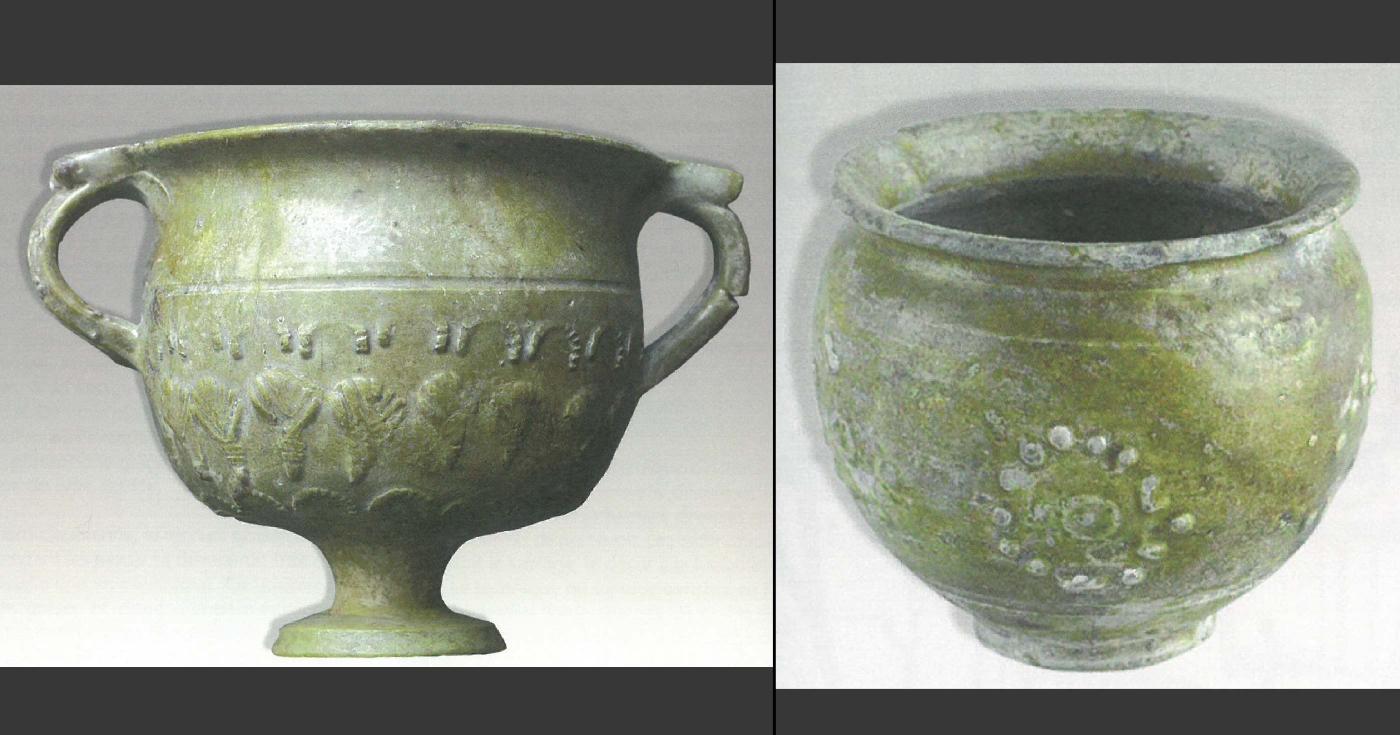

Les céramiques tiennent une place importante dans la vie quotidienne. Si certaines formes produites à l’Antiquité semblent inspirer celles du Moyen Âge (c'est le cas par exemple de la céramique plombifère), d’autres sont complètement inédites et propres à chaque période (c'est le cas par exemple de la céramique type "Beuvray", typique de la région du Mont Beuvray).

On distingue plusieurs sources d’inspiration chez les potiers antiques. Certains sont directement influencés par les savoirs faires venus d’Italie après la conquête romaine tandis que d’autres conservent un héritage gaulois. Certaines formes hybrides sont également produites.

Les céramiques du début du Moyen Âge s’inscrivent dans la tradition des formes antiques et de celles de peuples qui interagissent au sein du territoire (Wisigoths, Burgondes, Germains, etc.).

Par la suite, de nouvelles productions se répandent comme la faïence d'origine d’Italie ou encore les grès d'origine bas-normande.

Le choix des formes s’explique également par les us et coutumes des différentes époques (moyen de production, alimentation, religion, etc.).

Gobelets en céramique d'époque antique de type "Beuvray" nommés ainsi d'après leur premier lieu de découverte archéologique (nord-est de la Gaule). Ces exemplaires proviennent d'Orléans, de Gièvres, de Neung-sur-Bevron et de Soings-en-Sologne.

En suivant ce lien, vous pouvez comparer la céramique à glaçure plombifère antique de Centre Gaule (ci-dessus) et un exemple de céramique glaçurée médiévale découvert par les collègues du Pôle d'Archéologie de la ville d'Orléans (PAVO).

Références bibliographiques

- Fabienne Vilvoder « La céramique à glaçure plombifère du Haut-Empire »,

dans Raymond Brulet et al., La Céramique Romaine En Gaule Du Nord. Dictionnaire Des Céramiques : La Vaisselle à Large Diffusion. Brepols, 2010, pages 286-295. - Fabrice Couvin, « La céramique de type « Beuvray » »

dans Céramiques Antiques En Val de Loire. Inrap, 2005, pages 25-26.